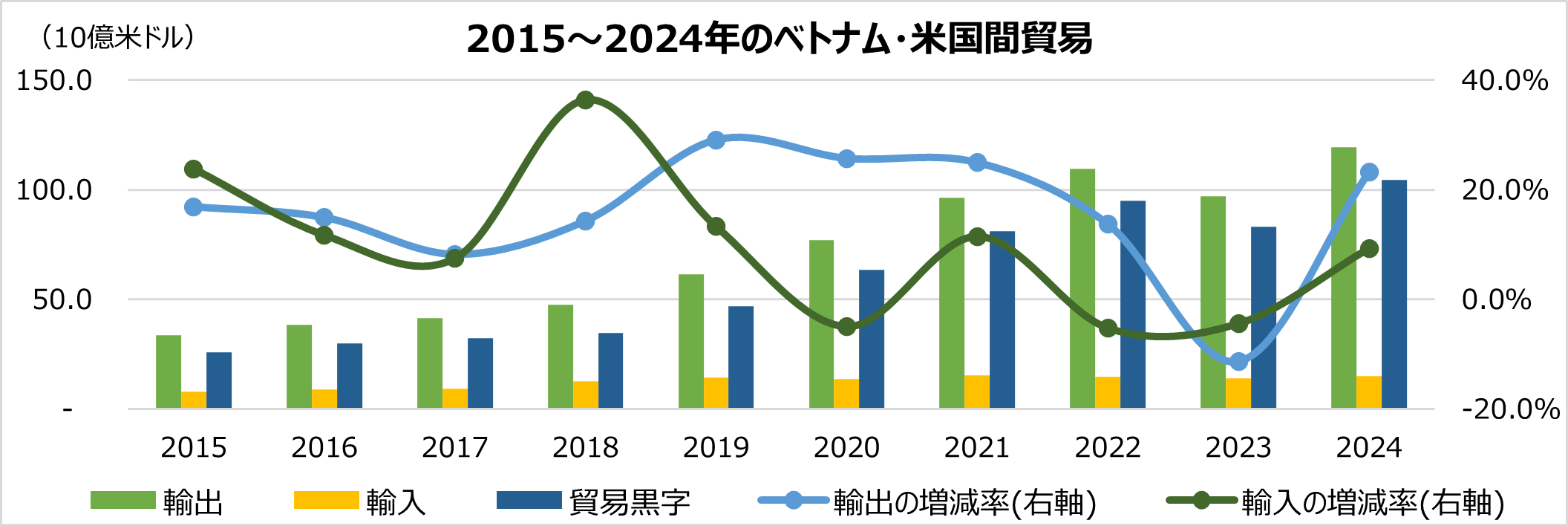

トランプ米大統領は、ベトナムからの輸入品に対して46%の相互関税を4月9日から課すことを表明した。この46%という数値は、相手先ごとに【米国の貿易赤字 ÷ 輸入額】を半分にして計算した数字との見方がある。ベトナムに当てはめると、この数値が90%強で、トランプ氏自身が親切だから半分にしたとの主張に基づいて2で割った値がほぼ46%となる。ベトナム側の対米貿易黒字額と輸出額を比べても、近い数字を確認することができる。

出所:ベトナム税関総局、統計総局

■ベトナム政府の対応策

ベトナムは政府メディアなどを通じて商工省高官や外務相の談話を、迅速かつ明確に公式見解として発信している。米国に対して対抗的な立場をとらず、双方の利益に向けて議論と交渉を進めていくスタンスである。

商工相は米国に対して、時間をかけて協議し双方にとってメリットのある解決策を見出すために課税の決定を延期するように要請する外交文書を送付した。商工省のリン海外市場開発部長は「ベトナムが輸入品に適用している最恵国税率は現在9.4%である。ベトナム国内での米国のプロジェクトに係る困難や障壁が取り除かれている」「米国に輸出されているベトナム製品は米国内で直接米国企業と競合するのではなく、主に第三国と競合している。ベトナム製品は米国の消費者が安価な商品を購入する状況を作り出している」と述べた。

同時に商工省はベトナム国内に対して、対応策と影響の軽減策を発信している。中国からの迂回輸出への疑念が米国側にあることへの対応として、国内企業に対して厳格な原産地管理の遵守を求めた。米国市場への依存を減らすべく、輸出市場を多様化、開拓することを唱えた。製品の品質を向上させ、ベトナム製品が欠かせないものとなるよう競争力を高めていくことを推奨した。企業に対して貿易に関連する研修への参加などにより、貿易問題への認識と対応能力の向上を要請した。さらに、貿易政策に係る情報を監視・更新し、適切な事業戦略策定につなげていくことを伝達した。これらの施策を同時進行させることで、ベトナム企業が国際貿易の変動に対する耐性を高め、持続可能な経済成長に結びつけていく方針である。

ベトナムの外務省報道官であるハン氏は「ベトナムは米国と建設的かつ協力的な精神で調整と協議を続け、実用的な解決策を模索し、両国の経済関係を安定的かつ持続可能な形で発展させ、両国の人々と企業の利益を満たすことに貢献していく」と述べた。

チン首相は3日の早朝に会議を招集して当面の措置と長期的な措置について議論した。談話ではベトナム戦争にも言及しながら「ベトナムは、米国が両国間の良好な関係、両国国民の希望、そして近年のベトナムの努力に合致した政策をとり、また、発展途上国として、依然として深刻で長期にわたる戦争の影響を克服し続けなければならないベトナムの条件と状況に合致する政策をとることを米国に期待している」と述べている。

ベトナムのフォック副首相は4月6日から米国を訪問し、米国と貿易問題について協議する予定である。米国側が「並外れたもの」をもたらせば関税を引き下げる用意があるとしており、関税率の引き下げに向けて和解を求めていく姿勢である。

■今後の見通し

チン首相は2025年のGDP成長率目標である8%を変更しないことを強調している。とはいえ、一部の輸出依存型産業への影響だけでなく、消費関連や金融セクターへの間接的な影響も想定される。関税により、ベトナムのGDP成長率が約2%引き下げられるとの試算に対して、当社は2つのシナリオで考察した。

シナリオ1: 関税率が46%で変わらない場合

ベトナム経済は輸出産業への打撃、外国直接投資(FDI)の減少、国内企業における負担の増加に見舞われるであろう。高い関税率は、ベトナムを生産拠点とする外国企業にとってのベトナムの魅力度を下げる要因となってしまう。ベトナムへの投資が減少すれば、技術移転や雇用創出の機会が失われ、経済成長が停滞するリスクが考えられる。しかしながら、商工省からの談話にも述べられているように、ベトナムは60以上の国を相手に17の自由貿易協定(FTA)、70の二国間協力メカニズムという既存の強みを活用して、他国との貿易を拡大する余地が大きいといえる。そのため、短期的には影響を免れないであろうが、長期的には貿易が拡大していく可能性が高いと考えられる。

シナリオ2: 関税率が引き下げになる場合

具体的な引き下げ率にもよるが、ベトナム製品が競争力を持ち、輸出量の増加が見込まれる。特に米国を含む先進国市場でのシェア拡大が期待でき、経済成長を後押しするであろう。ベトナムはグローバルなサプライチェーンの中でより魅力的な拠点となり、FDIの流入も活発化する。結果として、技術力向上、雇用創出、国内消費の拡大につながることが考えられよう。

以上

当資料は、情報提供を目的として、キャピタル アセットマネジメント株式会社(CAM)が作成したもので、投資信託や個別銘柄の売買を推奨・勧誘するものではありません。また、CAMが運営する投資信託に当銘柄を組み入れることを示唆・保証するものではありません。当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。当資料に市場環境等についてのデータ・分析等が含まれる場合、それらは過去の実績及び将来の予想であり、今後の市場環境等を保証するものではありません。当資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。